Le brut et le merveilleux par Céline Delavaux

« Vous savez ces petits dieux des contes de fées qui s’anéantissent

dès qu’on prononce leur nom… et si l’art était comme eux 1 ? »

Jean Dubuffet

En 1697, Charles Perrault publiait des contes populaires issus de la tradition orale et fondait un nouveau genre littéraire. En 1945, Jean Dubuffet inventait l’« art brut », une notion critique de l’art académique, et entamait une collection de productions plastiques dues à des malades mentaux, des médiums spirites et autres créateurs exclus du champ culturel… Mettre en résonance des œuvres marginales illustrant le concept subversif élaboré par un artiste du XXe siècle avec des contes traditionnels recensés par un auteur du XVIIe siècle pourrait passer pour une idée bien saugrenue : elle agit pourtant avec une impressionnante effervescence.

Il suffira de tourner les pages de cet ouvrage pour constater que les connivences entre « l’art brut » et le conte de fées foisonnent : les artistes dits « bruts » ont évidemment puisé dans ce creuset universel que constituent les contes, comme tout un chacun, enfant ou adulte. Ainsi, des rois et des princesses, des créatures étranges, bénéfiques ou maléfiques, s’agitent au cœur de leurs œuvres. Mais mieux encore, nombre d’artistes « bruts » ont su se faire créateurs et maîtres d’univers singuliers dotés de tous les pouvoirs du merveilleux jusqu’à la magie d’une action sur le réel…

Si l’on s’attache non plus au contenu mais à l’inégalable efficacité de la structure du conte et de ses ingrédients récurrents, c’est au parcours des artistes « bruts » que l’on pense : tous ou presque ont accédé au statut d’artiste, en toute ignorance ou indifférence, à l’issue d’un parcours initiatique semé d’embûches, digne d’un héros de conte de fées. Ils en triomphent grâce à la mission qu’ils se donnent par le biais de leur œuvre, s’inventant discrets sauveurs du monde ou modestes passeurs d’un puissant mystère qui échappe à l’homme du commun mais dont ils sont les fervents complices.

Enfin, si l’on accompagne l’effervescence de cette idée jusqu’aux sphères de la théorie, on découvrira que l’art brut lui-même s’apparente à un conte. Ce concept artistique a été construit comme une fiction pour mieux critiquer la définition académique de l’art. L’artiste Jean Dubuffet, par cette invention subversive, ne rejoindrait-il pas là aussi Charles Perrault, le Moderne querellant les Anciens ?

Réinventions brutes de la féerie

« C’est la manière, dont quelque chose est inventé,

qui beaucoup plus que la matière, de tout récit fait la beauté.2 »

Charles Perrault

Ce que le conte et le « brut » partagent sans doute avant tout, c’est leur relation privilégiée à l’invention.

Le conte nous plonge indéniablement dans un monde imaginaire. Quant à l’art brut, lorsque Jean Dubuffet a lancé cette expression en 1945 et commencé à collecter des productions artistiques marginales, il a d’emblée fondé son concept subversif sur la notion d’invention. Autrement dit, s’il existe un critère qui permet de distinguer le « brut » d’une œuvre, c’est son caractère inventif.

« Ce qu’on attend de l’art, c’est qu’il nous dépayse, qu’il sorte les portes de leurs gonds. Qu’il nous révèle des choses – et de notre propre être et de nos positions –, des aspects très fortement inattendus, très fortement inhabituels. La fonction d’un artiste est capitalement celle d’un inventeur 3 », affirmait Dubuffet. Ce qu’il reconnaissait chez les artistes « bruts » qu’il avait découverts, c’est leur remarquable faculté à inventer qui s’opposait à la fâcheuse habitude des artistes professionnels

à imiter les maîtres du passé et les techniques éprouvées.

Dépourvu de formation académique et œuvrant à l’écart des circuits culturels, l’artiste dit « brut » se doit en effet d’inventer « en puisant tout dans son propre fond 4 », pour reprendre les termes de Dubuffet. Or, rien d’étonnant à ce que l’on trouve dans ce « fond » les éléments du féerique et du merveilleux, puisqu’ils sont universellement partagés et non réservés à quelque élite cultivée. Mais quand l’artiste « brut » fait résonner la féerie du conte avec le merveilleux de son univers, là encore il invente. Ainsi, nous ne trouverons pas de sages illustrations de contes de fées dans le champ de l’art brut, mais bien plutôt des réinventions brutes, chaque fois singulières, du matériau féerique.

Pour l’amateur d’art brut, l’évocation des contes de fées fera immanquablement surgir l’image d’une œuvre : celle d’Aloïse Corbaz 5. Sur les pages de cahiers d’écolier, sur des papiers d’emballage, cette pensionnaire d’un asile suisse a inlassablement dessiné pendant plus de trente ans : des femmes à la coiffure sophistiquée, en robe de bal ou tenue d’apparat, des hommes pour la plupart couronnés ou médaillés, souvent réunis en couples d’amoureux dans de somptueux décors d’opéra aux couleurs chatoyantes. L’artiste revisitait ainsi les histoires d’amour véhiculées par les mythes et les contes, avec une prédilection pour les plus tragiques d’entre elles – celles de Tristan et Yseut, ou encore de Roméo et Juliette. C’est sa passion contrariée pour l’empereur Guillaume II de Prusse qui aurait déstabilisé la jeune Aloïse Corbaz au point de lui valoir un internement à vie.

Par le truchement de sublimes princesses accablées par un sort funeste, rejouait-elle le drame réellement vécu ? Quoi qu’il en soit, cette œuvre est troublante pour ce qu’elle mêle l’imaginaire au réel : souvent surgissent dans les dessins des collages de photographies d’acteurs ou de souverains découpées dans des magazines – signe d’une circulation ou d’une porosité entre les deux champs. Dans les œuvres brutes, comme dans les contes de fées, l’imaginaire fait toujours retour

sur le réel. Les psychanalystes ne s’y sont pas trompés… Outre les monarques et les princesses, un fantastique bestiaire peuple le domaine de l’art brut. Gaston Dufour, par exemple, a inventé un fabuleux « rinôçérôse » qu’il a dessiné sous de multiples allures : le nom en forme de néologisme qu’il donne à sa créature démontre bien son caractère hybride, à mi-chemin entre le rhinocéros réel et une création imaginaire. Le bestiaire de mille cinq cents monstres dessiné par Josep Baqué subvertit lui aussi les frontières entre réel et fiction : les spécimens, classés par espèces sous forme de planches et soigneusement numérotés, sont ainsi présentés de manière scientifique, en même temps qu’apparaît la surprenante catégorie des « bêtes jamais vues ».

Enfin, quand Ferdinand Cheval, facteur dans la Drôme, décide de construire seul un édifice, c’est d’emblée un « palais » qu’il envisage. Or, le postier ne se sent pas légitime dans les fonctions d’architecte et de bâtisseur : « Je me traitais aussi, moi-même, de fou, d’insensé ; je n’étais pas maçon, je n’avais jamais touché une truelle ; sculpteur, je ne connaissais pas le ciseau ; pour l’architecture, je n’en parle pas, je ne l’ai jamais étudiée 6 », confie-t-il dans son autobiographie.

C’est donc un hasard merveilleux qu’il va placer à l’origine de sa folle entreprise, lorsqu’un jour de 1879, en faisant sa tournée, il bute dans une pierre dont la forme le fascine : « Je me suis dit : puisque la nature veut faire la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l’architecture 7. » Trente trois ans plus tard, une impressionnante bâtisse large de vingt-six mètres et s’élevant à dix mètres s’imposait dans le paysage, ressemblant davantage au palais d’un conte qu’à toute architecture du voisinage. Or, en érigeant son « Palais idéal », ce facteur s’était en même temps bâti une nouvelle biographie aux allures de conte de fées…

L'artiste brut, un conteur en mission

« Le merveilleux, comme le sacré dont il semble le domaine mineur,

appartient au Tout-Autre, à un monde parfois consolant et parfois terrible,

mais d’abord différent du réel. »

André Malraux

Le monde imaginaire, parfois merveilleux, inventé par l’artiste « brut » constitue aussi en lui-même un conte – une histoire que son auteur semble avant tout se raconter à lui seul et dont non seulement il tire les ficelles mais dont il se fait le héros. Quand elle n’est pas douloureuse, la destinée des artistes « bruts » est généralement marquée par une grande précarité. Dans ces conditions, la création contribue à s’inventer une autre vie, à se doter d’un destin qui, tant qu’à faire, relèvera du merveilleux.

Enfant orphelin et maltraité, adulte démuni et solitaire, l’Américain Henry Darger a pris une forme de revanche secrète en devenant l’auteur d’une oeuvre graphique d’une richesse incommensurable, retrouvée à sa mort dans sa minuscule chambrette. Il y raconte une délirante saga dont le héros, un dénommé « Capitaine Darger », s’attache à secourir sept valeureuses princesses, les « Vivian Girls », assaillies par les « Glandeliniens », des tyrans sanguinaires. Ce conte cruel de quinze mille pages, au format monumental (panoramas de plus de trois mètres de long !), se déroule – on l’aurait deviné – dans « les Royaumes de l’Irréel ».

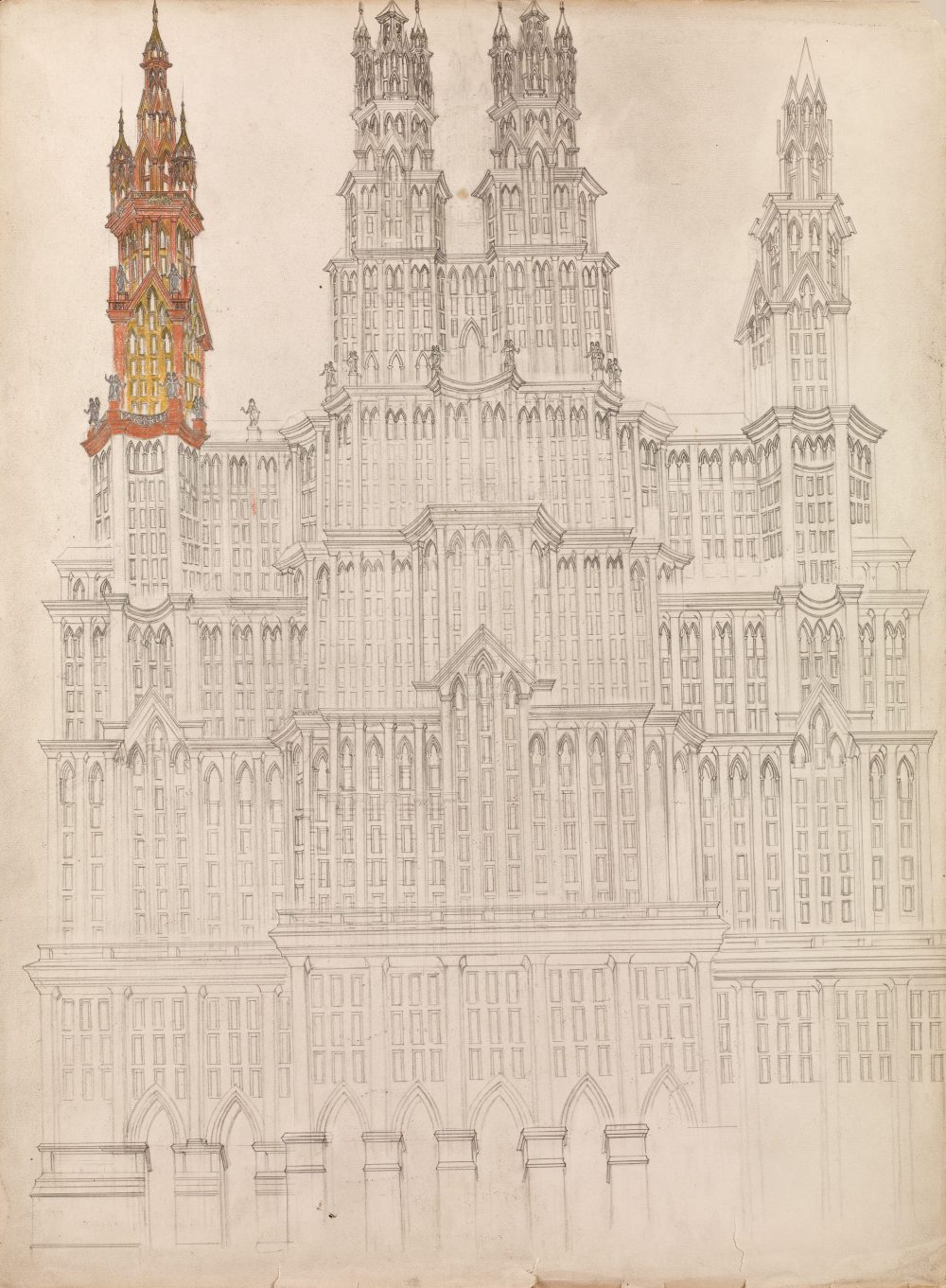

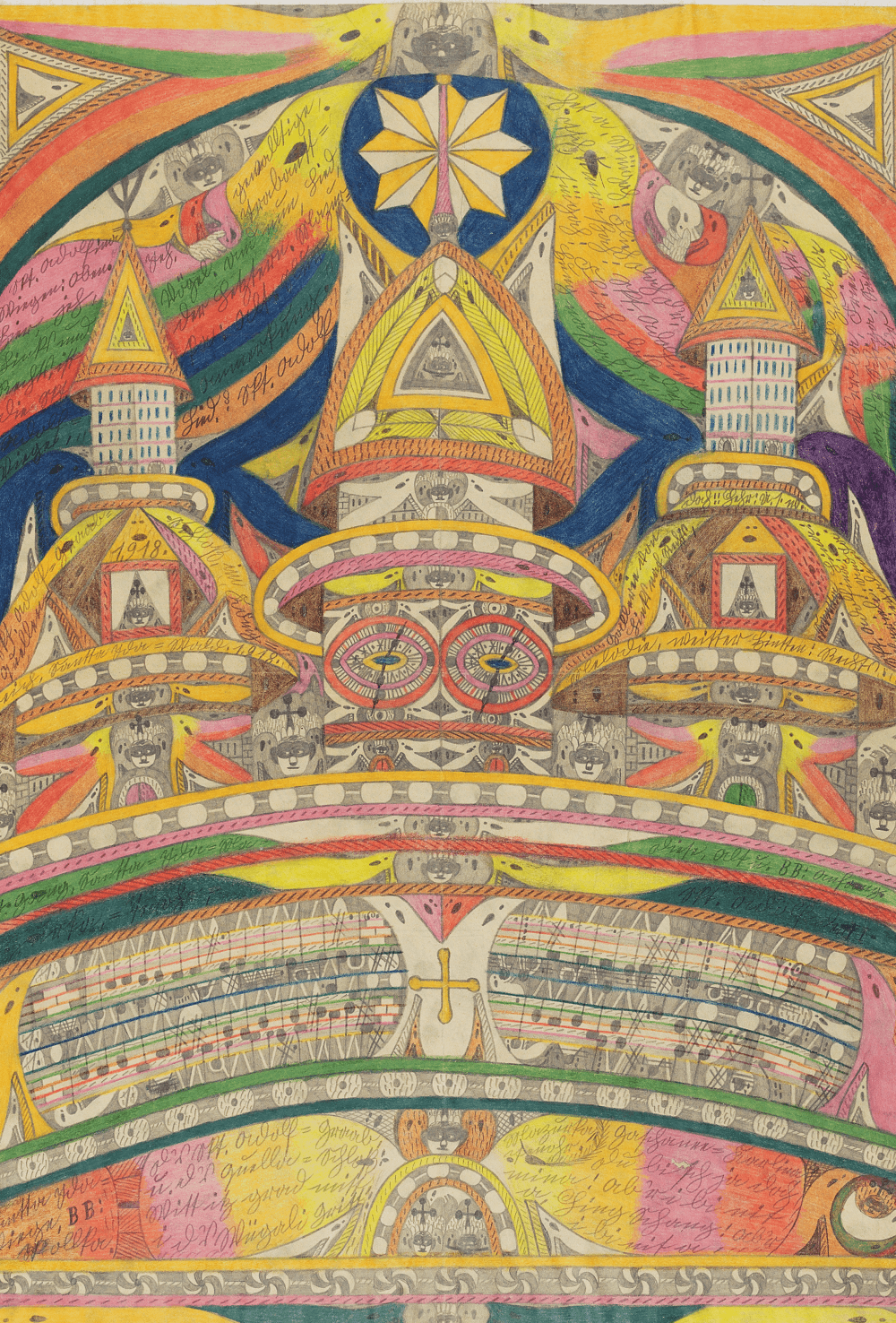

Tout aussi monumentale, l’épopée graphique élaborée par le Suisse Adolf Wölfli s’apparente à une autobiographie fictive, sachant que la biographie réelle de l’auteur n’a rien à envier à celle de Darger… Au fil de vingt-cinq mille pages de texte et d’une dizaine de milliers de dessins, le héros prénommé Adolf traverse de rocambolesques aventures : il voyage dans le monde qu’il conquiert entièrement avant de se lancer à l’assaut du cosmos à bord de son « Géant transparant de voyage », sorte de soucoupe volante. Il lutte contre le « Serpent-Éclair-Géant », entre autres terribles monstres. À force de conquêtes, le petit « Doufi » devient « Chevalier Adolf », « Empereur Adolf », « Saint Adolf le Grand » et enfin « Saint Adolf II ». Remarquable ascension sociale pour un orphelin délinquant, interné à vie pour troubles mentaux ! Il reste que Wölfli anticipait avec brio les théories de Propp et de Greimas sur la morphologie et la structure du conte de fées : son héros grandit en traversant nombre d’épreuves et de péripéties au fil d’un voyage initiatique qui se solde par une glorieuse conquête, récompensée par une heureuse métamorphose. En guise de fées, le héros est soutenu dans sa quête par de drôles de petits volatiles. Tous les éléments du merveilleux sont là, organisés selon la structure du conte.

Dans sa cellule d’asile, Adolf Wölfli a ainsi redessiné le monde à sa convenance : son oeuvre lui a permis de voyager, d’acheter des pays entiers – la Suisse en premier lieu devenue « Forêt Saint-Adolf », puis l’Afrique rebaptisée « Saint-Adolf Sud ». À la fin de ce conte, le héros possède tellement de biens qu’il lui faut créer des nombres qui dépassent les milliards de milliards : les « Regonif » et les « Xylotif », etc. La « Création géante de saint Adolf » mérite la deuxième place après la création divine : c’est en tout cas ce qu’affirme son auteur.

D’autres artistes « bruts » ne s’attachent pas à mettre en scène le merveilleux, ils le font agir. C’est le cas de Fleury Joseph Crépin, plombier-zingueur, devenu peintre quand il a découvert ses talents de médium et de guérisseur à l’âge de 63 ans. C’est dans le même esprit qu’il aborde spiritisme et peinture : sans avoir jamais appris et pour rendre service aux autres, puisqu’il se lance dans la création pour « rétablir la paix dans le monde ». Ses compositions consistent principalement en de ravissantes architectures aux couleurs vives et acidulées où règnent symétrie et harmonie. Crépin a commencé à dessiner en 1938, un an avant que la Seconde Guerre mondiale ne soit déclarée. Il entend alors des voix lui dire : « Quand tu auras peint trois cents tableaux, ce jour-là la guerre finira. » Le 7 mai 1945, il achevait sa trois centième toile et, le lendemain, l’armée allemande capitulait ! Crépin a emporté avec lui le secret de ses tableaux qu’il qualifiait de « merveilleux » puisque, selon son souhait, il a été inhumé avec ses esquisses. Il faut reconnaître que lorsque les voix des esprits lui ont demandé de peindre quarante-cinq tableaux supplémentaires pour assurer la paix dans le monde entier et que Crépin s’est exécuté, la magie des « tableaux merveilleux » a moins bien opéré…

Face à une œuvre « brute », on retrouve le fameux pacte féerique auquel doit souscrire tout lecteur de conte : accepter de croire au merveilleux et à ses lois.

Préface de Céline Delavaux pour notre livre Les Contes de Perrault illustrés par l’art brut

1. Jean Dubuffet, « Plus modeste » (1945), Prospectus et tous écrits suivants, tome 1, Paris, Gallimard, 1967.

2. Charles Perrault, Les Souhaits ridicules, 1694

3. Jean Dubuffet, « Mise en garde de l’auteur » (1963), Prospectus et tous écrits suivants, op. cit.

4. « […] des productions dont l’auteur a tout tiré (invention et moyens d’expression) de son propre fond, de ses

impulsions et humeurs propres […] » (Jean Dubuffet, « Notice sur la Compagnie de l’art brut » [1948], ibid.).

5. Pour chaque artiste présent dans cet ouvrage, une notice biographique est disponible en fin d’ouvrage des Contes de Perrault illustrés par l’art brut (voir p. 359-371).

6. Gérard Denizeau, Palais idéal du facteur Cheval : le Palais idéal, le tombeau, les écrits, Paris, Scala, 2011.

7. Ibid.

8. André Malraux, Les Voix du silence, 1951.